「神社が好きで、もっと知識を深めたい!」

そんなあなたにぴったりなのが 神社検定 です。

「興味はあるけど、初めての受験でどうすれば良いかわからない…」

「申し込み方法や試験日、受験料がややこしそう…」

確かに、神社検定は一般の資格試験とは違い、情報がまとまっていなくて迷うこともありますよね。

本記事では 実際に神社検定2025年の申し込みをした私が、初めて受験する方でも安心して申し込みができるように、申し込み方法や試験日、受験料、そして気になる勉強法もご紹介します。

神社巡りをもっと楽しみたい方も、神社の奥深い魅力を知りたい方も、この記事を読めばスムーズに申し込みができますよ!

神社検定ってどんな試験なの?

神社検定は、日本の神社文化や神道に関する知識を問う試験です。

受験者は神話や歴史、参拝のマナーなど幅広い分野を学ぶことができます。

試験の目的

- 神道や神社に関する正しい知識を広めること

- 日本文化への理解を深めること

- 神社を訪れる際の楽しみを増やすこと

検定の魅力は、単に知識を得るだけでなく、日本文化への理解を深められる点にあります。

神社検定はこんな人におすすめ!

- 神社・神道に興味がある人

- 神社巡りが好きな人

- 日本文化や伝統に関心がある人

- 歴史が好きな人

- 観光業・接客業に従事している人

- 神職を目指している、または神社関係者

- スピリチュアルに関心がある人

神社検定2025の申し込み方法

神社検定2025の申し込みは、インターネットから行うことができます。

神社検定の公式サイトにアクセスし、申し込みフォームに必要事項を入力して送信してください。

基本的な流れは以下の通りです。

- 公式サイトにアクセス・神社検定の公式サイトへ行き、試験情報を確認します。

- 験級を選択・初級・参級・弐級・壱級の中から自分のレベルに合った級を選択できます。

- 申し込みフォームの入力・氏名・住所・連絡先などの必要事項を入力し、申し込みを完了させます。

- 受験料の支払い・クレジットカード決済やコンビニ払いなど、指定された方法で受験料を支払います。

申し込み期間は毎年決まっていますので、締切を過ぎないよう注意しましょう。

申し込み期間 2024年12月23日(月)~2025年5月30日(金)

神社検定受験料

早期割引: 2025年2月18日(火)まで

通常申込締切: コンビニ決済:2025年5月23日(金) クレジット決済:2025年5月30日(金)

神社検定の受検料は以下の通りです。

| 級 | 通常受検料(税込) | 早期割引受検料(税込) |

|---|---|---|

| 初級 | 3,800円 | 3,500円 |

| 参級 | 5,900円 | 5,600円 |

| 弐級 | 7,000円 | 6,800円 |

| 壱級 | 8,000円 | 7,800円 |

※早期割引は、2025年2月18日(火)17時までに申し込まれた場合に適用されます。

また、併願割引も用意されています。

| 併願 | 併願割引受検料(税込) |

|---|---|

| 初級・参級併願 | 8,700円 |

| 参級・弐級併願 | 11,800円 |

さらに、過去に合格された方が再度同じ級を受検する場合の「リピーター割引」や、不合格者が同じ級に再挑戦する際の「再挑戦者割引」もあります。

神社検定試験の日程

第13回神社検定(神道文化検定)は、2025年6月29日(日)に実施されます。

試験日程と会場情報は以下の通りです。

試験日程

初級: オンラインのみで実施。午前11時00分~11時45分(45分)

参級: 会場受検:午後1時00分~2時20分(説明10分・検定70分) オンライン:午後1時10分~2時20分(70分)

弐級・壱級: 会場受検のみ。午後3時20分~5時00分(説明10分・検定90分)

※会場試験は、検定説明開始30分前に開場します。

試験会場

主要都市にて開催

2025年3月17日現在、茨城県会場が追加され、大阪、名古屋、福岡、山梨の会場が決定しています。

最新の情報は公式サイトでご確認ください。

神社検定の試験内容とレベル

神社検定には、初級、参級、弐級、壱級の4つのレベルがあります。

初級は神社入門レベル、参級は基本的な知識、弐級はより深い知識、壱級は専門的な知識が問われます。

自分のレベルに合った級を選びましょう。

初級(初心者向け)

難易度:★☆☆☆☆(基礎)

- 神社の基本的な知識や参拝の作法など、入門レベルの内容が出題されます。

- 神社や神道に興味を持ち始めた方や、基本的な知識を身につけたい方におすすめです。

- 試験は3択の50問で、35問以上の正解で合格となります。

対象者:神社に興味がある初心者向け。普段の参拝が楽しくなる知識を学べる。

参級(基礎レベル)

難易度:★★☆☆☆(初級)

- 神社の歴史や祭祀、神話など、より深い知識が問われます。

- 神社や神道について、ある程度の知識を持っている方や、さらに知識を深めたい方におすすめです。

- 試験は100問で、70問以上の正解で合格となります。

対象者:神話や神社の基礎を学びたい人向け。初心者でも勉強すれば合格可能。

弐級(中級レベル)

難易度:★★★☆☆(中級)

- 神道文化や日本の歴史、古典など、専門的な知識が問われます。

- 神社や神道について、深い知識を持っている方や、専門家を目指す方におすすめです。

- 試験は100問で、70問以上の正解で合格となります。

対象者:神話や神道の基礎を超え、深い知識を身につけたい人向け。

壱級(上級レベル)

難易度:★★★★☆(上級)

- 神道に関する高度な知識や、神道と日本の文化との関わりなど、最高レベルの知識が問われます。

- 神社や神道に関する研究者や、専門家レベルの知識を持っている方におすすめです。

- 試験は100問で、70問以上の正解で合格となります。

- 弐級合格者のみ受験可能です。

対象者:かなり専門的な内容で、神職や神道研究に興味のある人向け。

試験形式

第13回神社検定の試験形式と出題内容は、各級ごとに以下のようになっています。

| 級 | 試験形式 | 試験時間 | 出題範囲 |

|---|---|---|---|

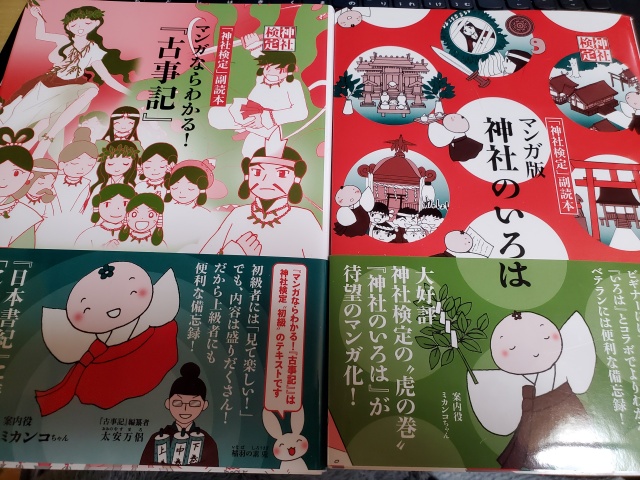

| 初級 | 三択問題(全50問) | 45分 | 『マンガ版 神社のいろは』から100%出題 |

| 参級 | 四択問題(全100問) | 70分 | 『神社のいろは』から約70%『マンガならわかる!『古事記』』から約30% |

| 弐級 | 四択問題(全100問) | 90分 | 『神社のいろは 続』から約70%『伊勢神宮と遷宮の「かたち」』から約20%季刊誌『皇室』103号~106号から約10% |

| 壱級 | 四択問題(全100問) | 90分 | 『神社のいろは要語集 宗教編』から約50%『伊勢神宮と遷宮の「かたち」』から約30%『令和の御大礼 完全版』から約10%季刊誌『皇室』103号~106号から約10% |

試験勉強をする際は、各級の公式テキストとサブテキストを中心に対策するとよいでしょう。

各級とも、公式テキストおよび指定されたサブテキストからの出題となります。

合格率の目安

神社検定の合格率は、級ごとに以下のようになっています。

各級の合格率は年度によって変動しますが、おおよその目安は以下の通りです。

- 初級:

- 80%以上と比較的高い合格率

- 神社や神道に関する基本的な知識が問われるため、比較的合格しやすいレベルと言えます。

- 参級:

- 70%~80%程度の合格率

- 初級よりも専門的な知識が問われるため、しっかりと対策をしておく必要があります。

- 弐級:

- 50%~60%程度の合格率

- 神道文化や歴史に関する深い知識が問われるため、難易度が上がります。

- 壱級:

- 50%前後の合格率

- 神道に関する高度な知識が問われるため、非常に難易度が高いレベルです。

合格率に関する注意点

- これらの合格率はあくまで目安であり、年度によって変動する可能性があります。

- 合格率は、受験者のレベルや試験の難易度によっても変わります。

- 第12回検定試験の合格率は以下の通りです。

- 初級:88.0%

- 参級:オンライン81.3%、会場75.8%

- 弐級:56.9%

- 壱級:50.5%

これらのデータは、第12回神道文化検定(神社検定)の受検者統計に基づいています。

なお、合格基準は各級ともに70点以上の正解とされていますが、参級に限り、70点以上の方が全体の70%未満の場合は、全体受検者の上位70%を合格認定する措置が取られています。

より詳細な情報や過去の合格率については、神社検定の公式サイトで確認することができます。

- 神社検定公式サイト:神社検定 - 神道文化検定 / 知ってますか?日本のこころ

これらの合格率から、初級や参級は比較的合格しやすい傾向にありますが、弐級や壱級は難易度が高く、しっかりとした学習が必要であることがわかります。

試験対策

試験対策としては、公式テキストの熟読が基本、過去問題集を解くことも有効です。

また、実際に神社を訪れてみることで、より深い理解が得られます。

神社検定対策講座も開催されているので、活用してみましょう。

神社検定に合格するための試験対策を級別にまとめました。

共通の試験対策

初級から壱級までの共通の試験対策をまとめてみました。

① 公式テキストをしっかり読む

- 神社検定は 公式テキストからの出題が中心 なので、まずはテキストを 一通り熟読 する。

- マーカーや付箋を使い 重要なポイントを整理 すると効率的。

② 過去問題集を活用する

- 過去問を解くことで 問題の傾向を把握 し、効率的に対策できる。

- 間違えた問題は なぜ間違えたのかを確認し、復習 する。

③ キーワードや神社名を覚える

- 重要な 神社名・神話・神様の名前 を暗記する。

- 語呂合わせや図解を活用すると覚えやすい。

④ 試験形式に慣れる

- オンライン試験やマークシート試験の形式に慣れておくと、本番で焦らずに済む。

- 制限時間内で解答できるよう、 時間を測って模擬試験を実施 する。

級別の試験対策

級別の試験対策のポイントやおすすめ勉強法などを簡単にまとめてみました。

【初級】(初心者向け)

📖 対策ポイント

- テキスト『マンガ版 神社のいろは』を熟読する

- 参拝作法や神社の基本構造を 視覚的に理解 する

- 用語や神社の名称を 簡単に説明できるようにする

🎯 おすすめ勉強法

✅ 1日10分でテキストを読み、3周する

✅ イラストや図を見ながら覚える

✅ 過去問を解き、正答率80%以上を目指す

【参級】(基礎レベル)

📖 対策ポイント

- 『神社のいろは』と『マンガならわかる!古事記』をしっかり読む

- 日本神話(アマテラス・スサノオ・オオクニヌシなど)の 関係性を整理 する

- 神社の構造・歴史・行事を 簡潔に説明できるようにする

🎯 おすすめ勉強法

✅ 神話の流れを図にまとめる(登場人物・出来事を整理)

✅ テキストの重要語句を暗記カードにする

✅ 過去問を3回以上解く(正答率85%以上を目指す)

【弐級】(中級レベル)

📖 対策ポイント

- 『神社のいろは 続』を熟読し、 神道の歴史的背景を理解 する

- 『伊勢神宮と遷宮の「かたち」』を読み、 伊勢神宮の役割や式年遷宮について整理 する

- 季刊誌『皇室』の内容も チェック し、皇室と神道の関係を把握

🎯 おすすめ勉強法

✅ 神道の歴史年表を作成し、重要イベントを暗記

✅ 伊勢神宮の遷宮の流れを図解で理解

✅ 過去問を5回以上解き、間違えた箇所を重点的に復習

【壱級】(上級レベル)

📖 対策ポイント

- 『神社のいろは要語集 宗教編』を熟読し、 神道の専門用語を理解

- 『令和の御大礼 完全版』をチェックし、 即位の礼・大嘗祭の詳細を把握

- 記述問題対策として、 簡潔に要点をまとめる練習 をする

🎯 おすすめ勉強法

✅ 専門用語の意味をノートにまとめ、毎日見直す

✅ 記述式の模擬問題を作り、自分で解答を作成する

✅ 過去問を繰り返し解き、85%以上の正答率を目指す

おすすめの学習スケジュール(例)

📆 試験まで3ヶ月のスケジュール

| 期間 | 学習内容 |

|---|---|

| 1ヶ月目 | 公式テキストを 1周 読み、重要なポイントを整理 |

| 2ヶ月目 | 過去問を 2回 解き、間違えた部分を重点的に復習 |

| 3ヶ月目 | 模擬試験を 3回 実施し、本番形式に慣れる |

✔ 公式テキストをしっかり読み込む

✔ 過去問を繰り返し解き、70%以上の正答率を目指す

✔ 用語や神話の流れを整理し、図解やノートにまとめる

✔ 本番形式の模擬試験を行い、時間配分を意識する

しっかり対策すれば合格率が上がります!頑張ってください。

合格のメリット

神社検定に合格すると、以下のようなメリットがあります。

-

神社や神道への理解が深まる

神社の歴史や祭祀、神話の知識が身につき、参拝がより意義深いものになります。 -

神社巡りが楽しくなる

御祭神や由緒を理解でき、御朱印集めや旅行がより充実したものに。 -

仕事や発信に活かせる

観光業やライティングなど、日本文化に関わる仕事で専門知識として役立ちます。 -

合格者特典がもらえる

認定証やオリジナルグッズ、特別講座の招待などの特典があります。 -

神社好きの仲間が増える

神社巡りや勉強を通じて、同じ趣味の人と交流できる機会が広がります。

神社巡りや日本文化に興味がある人には、学びを深める絶好のチャンスです!

神社検定を受けることで、日常の何気ない神社参拝がより意味のあるものになります。

もし興味があれば、参級(初心者向け)から挑戦してみるのがおすすめ。

まとめ

「神社検定2025申し込み徹底ガイド!神社好き必見!試験日や受験料は?」いかがでしたか?

まとめると、

- 神社検定は、日本の神社文化や神道に関する知識を問う試験

- 神社検定2025の申し込みは、インターネットから行うことができる

- 申し込み期間 2024年12月23日(月)~2025年5月30日(金)

- 受験料:初級3,800円、参級5,900円、弐級7,000円、壱級8,000円

- 第13回神社検定(神道文化検定)は、2025年6月29日(日)に実施

- 試験対策としては、公式テキストの熟読が基本、過去問題集を解くことも有効

神社検定は、日本の伝統文化に触れ、知識を深める絶好の機会です。

2025年の試験に向けて、しっかりと準備をして、合格を目指しましょう。